Um die Haltbarkeit der Milch zu verlängern, wird sie in den Molkereien wärmebehandelt. Bei der Wärmebehandlung steht die Haltbarkeit jedoch nicht an erster Stelle, sondern die Lebensmittelsicherheit. Im Sinne des Verbraucherschutzes unterliegen die Molkereien einer gesetzlichen Sorgfaltspflicht: Sie müssen gewährleisten, dass ihre Produkte unter hygienischen Gesichtspunkten sicher sind. Auch strengste Hygiene bei der Milchgewinnung kann nicht hundertprozentig ausschließen, dass krankmachende Keime in die Milch gelangen. Sind sie einmal da, können sie sich stark vermehren und eine Gesundheitsgefährdung darstellen, insbesondere für Kinder, ältere Menschen und immungeschwächte Personen. Durch die Reduzierung der allgegenwärtigen Umweltkeime in der Milch wird Lebensmittelsicherheit und gleichzeitig eine Verlängerung der Haltbarkeit erreicht.

Zur Keimreduktion werden in den Molkereien verschiedene Verfahren eingesetzt:

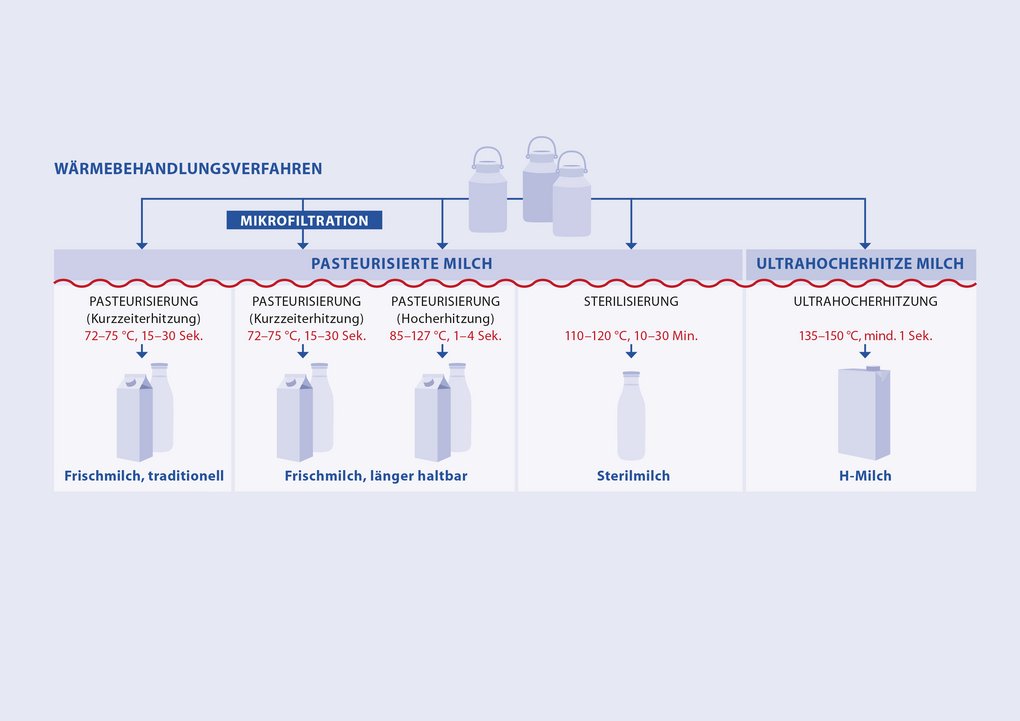

Traditionelle Wärmebehandlungsverfahren, die mit der Zeit immer schonender geworden sind, neue alternative Verfahren wie Mikrofiltration, Hochdruck und Ultraschall, wobei in erster Linie die Mikrofiltration angewandt wird, oder eine Kombination aus Wärmebehandlungs- und Alternativverfahren.

Die üblichen Wärmebehandlungsverfahren in den Molkereien sind Pasteurisierung (Kurzzeiterhitzung oder Hocherhitzung), Sterilisierung und Ultrahocherhitzung. Sie unterscheiden sich in der Höhe der angewandten Erhitzungstemperatur und -zeit.

Seit August 2007 gelten EU-weit einheitliche Richtlinien in der Kennzeichnung. Danach werden nur noch die beiden Wärmebehandlungsverfahren Pasteurisierung (darunter fällt nun auch die Sterilisierung) und Ultrahocherhitzung auf der Verpackung deklariert. Um den Verbrauchern die Unterscheidung zwischen der klassischen und der länger haltbaren Frischmilch zu ermöglichen, haben sich Molkereiwirtschaft und Handel darauf verständigt, Erstere mit „traditionell hergestellt“

und Letztere mit „länger haltbar“ deutlich sichtbar zu kennzeichnen.

Gibt es Nährstoffverluste beim Erhitzen der Milch?

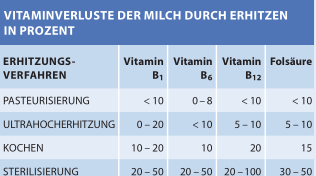

Durch die Wärmebehandlung bleiben die Nährstoffe in der Milch nahezu unverändert. Lediglich der Gehalt an hitzeempfindlichen Vitaminen, wie die Vitamine B1, B6, B12, Folsäure und Vitamin C, wird geringfügig reduziert. Bei der pasteurisierten oder ultrahocherhitzten Milch liegen die Verluste je nach Vitamin zwischen 5 und 20 %. Wird Milch im Haushalt gekocht, ist der Vitaminverlust deutlich größer – ebenso bei der sterilisierten Milch. Die Gehalte der fettlöslichen Vitamine (Vitamin A, D und E) sowie der Mineralstoffe, wie z. B. Calcium, bleiben nach einer Wärmebehandlung unverändert.

Haltbarkeit der verschiedenen Milchsorten:

| Rohmilch (unbehandelte Milch) | muss nach max. drei Tagen verbraucht sein |

| Vorzugsmilch (Rohmilch, die direkt im Milcherzeugerbetrieb abgefüllt wird) | muss nach maximal 4 Tagen verbraucht sein |

| Pasteurisierte Frischmilch (traditionell hergestellt) | ungeöffnet bei fortwährender Kühlung 10-12 Tage haltbar |

| Länger haltbare Frischmilch | ungeöffnet bei fortwährender Kühlung bis zu 24 Tage haltbar |

| H-Milch (ultrahocherhitzte Milch, die aufgrund der Erhitzung einen leichten Kochgeschmack hat) | ohne Kühlung im geschlossenen Karton 3-6 Monate haltbar |

| terilmilch (wird in hitzebeständigen Glas- oder Kunststoffflaschen auf 110-120°C für 10-30 Min. erhitzt.) | ohne Kühlung in geschlossenen Flaschen ca. 1 Jahr haltbar |

Bei geöffneter Verpackung hält sich Milch, unabhängig vom Wärmebehandlungsverfahren, gekühlt 3-4 Tage.

Unser Fazit: Die Haltbarkeit von Milch wird durch eine Wärmebehandlung verlängert, auch wenn das Verfahren in erster Linie der Lebensmittelsicherheit dient. Verbraucher haben die Wahl zwischen verschiedenen Milchsorten mit unterschiedlicher Haltbarkeitsdauer. Je nach individuellen Vorlieben und Möglichkeiten der Lagerung können Sie zwischen traditioneller oder länger haltbarer Frischmilch, H-Milch oder Sterilmilch wählen.